Cien días. ¿Y la oposición qué?

Por Joaquín Lavín Infante

El Mercurio

Los cien días de Michelle han sido analizados en todas partes. Vamos ahora al “otro” análisis. Después de haber sido protagonista tantos años, es difícil transformarse en “analista” de un día para otro. Pero lo voy a intentar. ¿Y qué tal los primeros cien días de la oposición? Si se observan los hechos desapasionadamente, se puede hablar de una cierta irrelevancia. La verdad, ninguna de las cosas importantes que rayaron la pintura a los primeros tres meses del gobierno ha tenido que ver con la oposición. Primero fueron los descubrimientos de fallas del gobierno de Lagos: la decisión de parar el Transantiago, los cambios en la política de concesiones, la postergación de la ley de responsabilidad penal juvenil. Luego, hechos como la constatación de que las casas Copeva seguían existiendo —lo que quedó claro después del temporal—, o que no había pasado nada con el plan de reconstrucción después de un año del terremoto en el norte, tampoco pasaron por denuncias de la oposición. Obviamente, nada tuvo que ver la oposición en todo lo que fue el movimiento estudiantil, su impacto y sus resultados.

Entonces, en los primeros cien días, ¿la oposición qué? Si seguimos con un análisis frío, hay que decir que a la oposición le pasó lo mismo que al gobierno. Así como el propio gobierno y la Concertación perdieron el control de la agenda, la oposición vivió el otro lado del mismo fenómeno. Y la misma crítica de que el gobierno debe ser activo, anticipatorio, y no reactivo, debe hacérsele a la oposición.

¿Qué puede decirse en su defensa? Varias cosas. Lo primero, cada gobierno tiene su luna de miel. Por tanto, nadie podía esperar una oposición vociferante que saliera a romper lanzas por cualquier cosa. Eso se entiende. En todo caso, la oposición debe ser notificada que para el país entero la luna de miel ya se acabó. Lo segundo: se entiende perfectamente que luego de la última elección presidencial viniera un período de reflexión, que en este caso coincidió, además, con las elecciones de directivas de RN y la UDI. Eso también terminó.

¿Qué cosas valiosas para su futuro político ha hecho la oposición en este tiempo? Lo más importante es el fin de la relación de rivalidad y conflicto entre los dos partidos. Aquí hay una diferencia sustancial con el escenario que la Alianza vivió en el pasado, y que en lo personal me tocó enfrentar. En parte, porque todos aprendimos y porque después de la última elección hay un nuevo equilibrio de poder, todo indica que la relación entre los dos nuevos presidentes, Larraín y Larraín, va a ser mucho mejor que cualquier escenario del pasado. El trabajo conjunto de Pablo Longueira y Andrés Allamand constituidos en dupla también es un hecho nuevo y positivo. Anotemos al haber la posición común de los dos partidos respecto del sistema binominal. La interpelación al ministro Zilic conducida por Marcela Cubillos. Todas éstas son realidades positivas.

¿Preocupaciones en este escenario? Dos importantes. Lo primero: para ganar no basta con cambiar una relación de rivalidad por otra de cooperación. Eso ya es bastante y es el primer paso. Pero lo que se necesita es construir una identidad común que la gente perciba como alternativa a la Concertación. Da la impresión de que los partidos descubrieron que no necesitan pelear si cada uno hace su trabajo y en cuatro años más cada uno pone a su propio candidato presidencial, como ocurrió en diciembre pasado, esperando que en la segunda vuelta esos votos se sumen. Y así no hay conflictos y todos felices. Es el camino fácil, y quizás el más realista. Pero es equivocado. Los votos no se van a sumar, y la identidad común no se construirá.

Y lo segundo, y más importante: la oposición necesita una mucho mayor capacidad de interpretar a la gente. Si esto no se logra, los chilenos se van a quedar con la oposición que la propia Concertación genera en su interior. Necesitamos mostrar la alternativa. ¿Por qué van a votar por nosotros —salvo porque la Concertación lo haga muy mal, lo que es difícil cuando un gobierno tiene tanta plata como éste— si no saben bien lo que nosotros haríamos en cambio? En resumen, tenemos que ganar con nuestras propias ideas. Desde lo que realmente pensamos en lo profundo. Y para empezar a construir esta identidad hay que aprovechar todas las oportunidades.

En educación, por ejemplo. ¿Los estudiantes piden PSU gratis? Sí, está bien. Pero, ¿por qué tiene que haber PSU? ¿No será que el sistema de una prueba única, obligatoria, que realiza el Estado, y que afecta a todos los estudiantes y a todas las universidades en su conjunto, midiéndolos por igual, ya está obsoleto? Se habla de que la educación municipalizada fracasó y que deben devolver las escuelas al Ministerio de Educación. ¿No será que es todo al revés? ¿No será que las municipalidades tienen que entregar la administración de las escuelas, pero no al poder central, sino a asociaciones de padres, instituciones religiosas, sociedades formadas por los propios profesores?

Quedan cuatro años. Es difícil ganar la próxima vez. Todos lo sabemos. Entonces, ¿qué perdemos con empezar a contarles a los chilenos todo lo que pensamos y todo lo que haríamos cuando nos den la oportunidad?

Centro de Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo

- 15 de enero, 2026

- 14 de enero, 2026

- 16 de enero, 2026

Artículo de blog relacionados

Infobae Primer comienzo de clases luego de dos años de la mayor tragedia...

14 de marzo, 2022Por María Elena Salinas Diario Las Americas No fue una gran sorpresa. Los...

26 de septiembre, 2006El 26 de enero es el vigésimosexto día del año del Calendario Gregoriano....

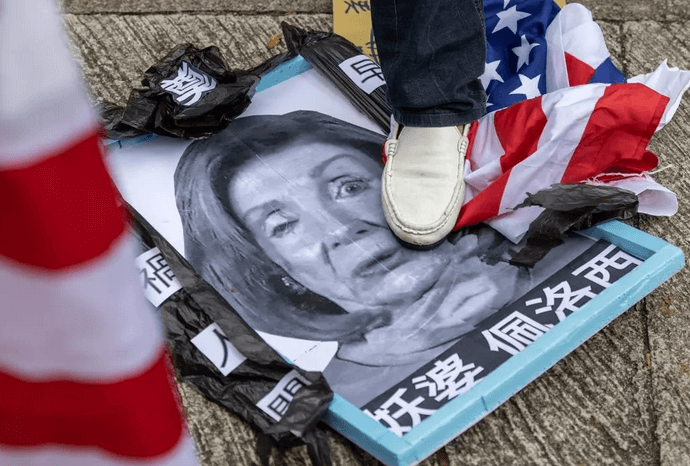

26 de enero, 2008Diario 26 Hace solo una semana, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de...

9 de agosto, 2022