La falacia del tipo de cambio de convertibilidad

Cada vez que la idea de dolarizar reaparece en el debate público, no falta quien objete que la Argentina “no puede” hacerlo porque el tipo de cambio de convertibilidad —según el cual debería intercambiarse la base monetaria por las reservas internacionales— sería demasiado alto. A veces se toma la base monetaria y se la divide por las reservas brutas; otras, por las netas. El resultado es presentado como una especie de “tipo de cambio implícito” que haría inviable una dolarización oficial. Esta afirmación, repetida hasta el cansancio por economistas, políticos y periodistas, no sólo es incorrecta: es una falacia conceptual que revela un desconocimiento profundo de cómo se determina el tipo de cambio y de qué depende el éxito o el fracaso de un régimen monetario.

Ejemplo notable fue el candidato del PRO Horacio Rodríguez Larreta, economista graduado de la UBA y con master en Harvard, quien en mayo de 2023 basándose en esa noción advertía en 2023 que la dolarización requería un tipo de cambio de 3.000 pesos por dólares (el dólar blue en aquel entonces cotizaba a 490 pesos) . Otro ejemplo notable de este error es Gabriel Rubinstein, que además de ser economista y consultor de empresas escribió un libro sobre dolarización en el año 2000, quien sostiene que el “ratio de cobertura” de la base monetaria hoy indica, coincidentemente, un tipo de cambio de 3.000 pesos por dólar (el mismo que Rodriguez Larreta). Si realmente creen lo que dicen no saben ni de economía ni de dolarización.

Lamentablemente el error es generalizado. Quizás el origen fue el régimen de convertibilidad instaurado en marzo de 1991.

Un error básico: confundir contabilidad con economía

La relación entre la base monetaria y las reservas internacionales es un simple cociente contable que surge del balance del banco central. Nada más. En ningún manual serio de macroeconomía, ni clásico ni moderno, figura la ecuación:

E = BM / R

donde E sería el tipo de cambio nominal de equilibrio, BM la base monetaria y R las reservas. El motivo es sencillo: el valor de una moneda no se determina por el cociente entre dos partidas del balance del banco central, sino por las condiciones de oferta y demanda de dinero, las expectativas y el régimen cambiario imperante.

Incluso en los regímenes más rígidos —como una caja de conversión al estilo de la de 1991— el tipo de cambio no está “dado” por ese ratio. La ley fija una paridad nominal y el sistema debe funcionar de modo que la cantidad de dinero emitido no supere las reservas que lo respaldan a ese tipo. El ratio base/reservas puede servir como un indicador de la “cobertura” del sistema, pero no determina la paridad. De hecho, la Convertibilidad se anunció con reservas netas negativas y durante su vigencia no hubo identidad uno a uno entre base y reservas. Confundir cobertura con paridad es como confundir el tanque de nafta con la velocidad del auto: están relacionados, pero no son lo mismo.

El malentendido del currency principle

Parte de la confusión actual proviene de una interpretación superficial —y una aplicación equivocada— del currency principle. Como expliqué en detalle en ¿Se puede dolarizar?, esta doctrina formulada en la Inglaterra del siglo XIX sostenía que la emisión debía ajustarse a los movimientos de metal, de modo que la cantidad de billetes variara como si estuviera íntegramente respaldada por oro.

La Ley de Peel de 1844 llevó ese principio al extremo al forzar que todo aumento de la circulación por encima de £14 millones estuviera respaldado en un 100% por reservas metálicas. En los hechos, impuso una identidad contable entre la variación de la base en billetes y la variación del stock de oro (ΔBM = ΔR por encima de la circulación fiduciaria de £14 millones), sin considerar los cambios en la demanda de dinero. Tal como anticipó John Stuart Mill, el resultado previsible de esta ley sería profundizar las crisis en vez de moderarlas como se pretendía. La restricción a la emisión sin respaldo en oro fue suspendida en 1847, 1857 y 1866. Y la famosa “regla de Bagehot” adoptada a partir de esta última crisis la condenó a la irrelevancia.

Una cosa es una regla de emisión prudencial o rígida y otra muy distinta es una fórmula de determinación del tipo de cambio nominal.

Determinantes del tipo de cambio: ¿Qué dice la teoría?

Desde Ricardo y Thornton en el siglo XIX hasta Dornbusch y Mundell en el XX, la teoría económica ha sido consistente en un punto fundamental: el tipo de cambio es un precio relativo que en el corto plazo refleja la oferta y la demanda de monedas. En su versión monetaria más simple:

E ≈ (M / L(i, Y)) / (M* / L*(i*, Y*))

donde M y M* son las cantidades de dinero doméstica y extranjera, y L y L* las funciones de demanda de dinero, que dependen del nivel de ingreso y la tasa de interés. En otras palabras, el tipo de cambio nominal de equilibrio refleja el cociente entre la oferta de dinero doméstico relativa a su demanda, respecto de la oferta de dinero extranjero relativa a su demanda. Si suponemos que el mercado monetario de Estados Unidos está en equilibrio, cuanto mayor sea el numerador, mayor será el tipo de cambio nominal. Pero, aun si supusiéramos que M ≈ B (un supuesto muy fuerte) el equilibrio no depende sólo de la base, sino también —y sobre todo— de la demanda de dinero y de la credibilidad de la política económica.

Sin embargo, esta formulación puramente monetaria es insuficiente para comprender cómo se determina el nivel de equilibrio del tipo de cambio nominal en el largo plazo, ya que ignora el efecto de factores reales (tales como las diferencias de productividad entre la Argentina y Estados Unidos). En realidad, el tipo de cambio nominal de equilibrio es aquel que, dada la estructura de precios relativos entre bienes transables y no transables, permite alcanzar simultáneamente el equilibrio interno (pleno empleo de los recursos productivos) y el equilibrio externo (una cuenta corriente con saldo nulo o con un déficit financiable sin sobresaltos).

Tanto la simple versión monetaria como la amplia demuestran qué ninguna relación contable entre la base monetaria y las reservas puede captar la complejidad del proceso de determinación del tipo de cambio.

Esto último es crucial: la misma base monetaria puede valer mucho o poco según la confianza del público en el futuro de la moneda. Después de la derogación de la ley de Convertibilidad, por ejemplo, la base monetaria argentina no se multiplicó por cuatro, pero el tipo de cambio sí lo hizo. ¿Por qué? Porque la demanda de pesos se desplomó. En otras palabras, la depreciación fue el resultado de un colapso de la demanda, no de un cambio abrupto en la oferta. Ninguna fórmula basada en B / R puede captar ese fenómeno.

El ratio como “valor de liquidación”: una herramienta contable, no económica

¿Significa esto que el ratio base/reservas carece de toda utilidad? No. En situaciones extremas —por ejemplo, en una corrida bancaria o cambiaria— puede servir como una estimación aproximada del valor de liquidación de la base monetaria si se la convirtiera íntegramente en divisas utilizando todas las reservas disponibles. Ni siquiera en los períodos de hiperinflación se liquidó el BCRA. Pero esto es un ejercicio puramente contable que responde a la pregunta: “¿A cuánto ascendería el tipo de cambio si el banco central vendiera todas sus reservas para recomprar instantáneamente todos los pesos en circulación?”. Es un escenario hipotético de crisis terminal, no un equilibrio de mercado. Está tan alejado de la realidad que sorprende que se siga utilizando.

Además, incluso como cálculo de liquidación, el resultado depende de supuestos arbitrarios. ¿Se usan reservas brutas o netas? ¿Se incluye el oro? ¿Qué se hace con los swaps con China o con los encajes en moneda extranjera? Pequeños cambios en la definición pueden alterar drásticamente el cociente. Pretender que de ahí se deduce el “tipo de cambio de dolarización” es una falacia aún más grave: la dolarización no es un acto de liquidación inmediata del banco central, sino un cambio institucional profundo que transforma el régimen monetario y modifica radicalmente la demanda de dinero. Incluso si se liquidara el banco central se traspasarían sus pasivos al Estado con lo cual el argumento tampoco tiene sentido.

Por último, el banco central estatal tiene detrás un accionista que es el Estado, que lo puede recapitalizar con recursos genuinos o endeudamiento (como lo hizo recientemente a través de la recompra de Letras Intransferibles). La insolvencia de un banco central implica la insolvencia del Estado que lo controla.

Emplear el ratio BM/R como indicador del nivel del tipo de cambio es tan absurdo como conducir mirando el espejo retrovisor.

La dolarización cambia la demanda de dinero

Una dolarización oficial no es una operación contable sino un cambio de régimen. Al eliminar el riesgo de devaluación y el impuesto inflacionario, la demanda de dinero doméstica se transforma: pasa a ser demanda de dólares emitidos por la Reserva Federal, cuya credibilidad y estabilidad están fuera de discusión. La experiencia de Ecuador en el año 2000 es ilustrativa, ya que se fijó el tipo de cambio de conversión al nivel de mercado (existía un régimen de flotación) y las reservas netas eran negativas. Sin embargo, la transición fue exitosa porque la demanda de dinero aumentó inmediatamente una vez que el riesgo cambiario desapareció. Los depósitos bancarios aumentaron casi 30% durante el año.

En la Argentina de hoy, donde buena parte de las transacciones y los ahorros ya se realizan en dólares o ajustados al dólar, el efecto sería aún más pronunciado. La dolarización oficial reconocería un proceso de dolarización de facto que lleva décadas. Al hacerlo reduciría significativamente los costos de transacción de la economía (el más obvio es la diferencia entre tipo de cambio comprador y vendedor). Por eso insistir en calcular un supuesto “tipo de cambio de convertibilidad” con datos actuales del balance del Banco Central es conceptualmente erróneo: ignora que el cambio institucional altera las condiciones mismas que determinan el valor de la moneda. Además, lo que importa es el futuro no el pasado.

Por último, en un régimen de flotación libre o en una dolarización, la base monetaria debe entenderse por lo que es: un pasivo del Estado, único accionista del banco central. Su valor no surge mecánicamente del nivel de reservas sino de la demanda de dinero y de la expectativa de solvencia y disciplina del emisor. Aun con reservas muy bajas —incluso cero— el valor de la base no cae automáticamente a cero: bajo flotación, el precio relativo se ajusta vía tipo de cambio; bajo una dolarización oficial, la base se convierte y/o se retira según las reglas del nuevo régimen. Y este proceso no es instantáneo sino que puede tomar varios meses e incluso años.

Si el valor de un pasivo en dólares del BCRA (como lo sería la base monetaria post dolarización) dependiera exclusivamente del “respaldo en reservas”, los BOPREALES no cotizarían cerca de la par.

Flotación libre, dolarización y la falacia de las “restricciones”

Hay un argumento adicional que refuerza esta conclusión. En un régimen de flotación libre, el nivel de reservas internacionales es irrelevante. El tipo de cambio nominal se ajusta en función de los fundamentos macroeconómicos, la política fiscal y monetaria, las expectativas y la demanda de dinero, y tiende en el largo plazo a su nivel de equilibrio. En ese contexto, no existe restricción alguna que impida que cada agente económico —o todos a la vez— dolaricen sus carteras, transfieran sus depósitos al exterior o guarden dólares en efectivo en cajas de seguridad. Esta posibilidad no altera el nivel de tipo de cambio.

Es decir, la dolarización espontánea es siempre posible, aun sin reforma legal y sin intervención del Estado. De hecho, ocurre todos los días en la Argentina desde hace décadas: los argentinos han huido del peso porque consideran que es una moneda que bajo el régimen politico existente solo puede seguir depreciándose. El ajuste ocurre a través del precio —el tipo de cambio—, no a través de la cantidad.

Desde esta perspectiva, la transición a una dolarización oficial no introduce ninguna restricción nueva. Si el tipo de cambio al cual se fija la paridad de la dolarización se aproxima al que surgiría de una flotación libre, el argumento de que “no hay suficientes reservas” es inválido. Si el mercado ya ha llevado al peso a su valor de equilibrio en ausencia de intervención, fijar la paridad en torno a ese nivel simplemente consolida institucionalmente un proceso que ya validó el mercado.

Esto demuestra que la insistencia sobre el supuesto “tipo de cambio de convertibilidad” revela la ignorancia de quienes lo esgrimen o un intento deliberado de confundir a la opinión pública. La verdadera cuestión no es cuántas reservas hay en el BCRA, sino cuál sería el tipo de cambio de equilibrio en un régimen sin intervención. A ese nivel la dolarización siempre es factible.

¿Qué dice la evidencia?

La historia económica argentina ofrece ejemplos que refutan la idea de que la base monetaria y las reservas determinan el tipo de cambio. Durante la Convertibilidad (1991–2001), la paridad fue fija en 1:1, pero el ratio base/reservas osciló entre 0,8 y 1,2 sin que ello implicara variaciones en el tipo de cambio. El sistema funcionaba porque el mercado confiaba en que el peso era convertible a dólares al tipo legalmente establecido. Solo cuando esa confianza se erosionó por el deterioro fiscal y financiero, el régimen colapsó.

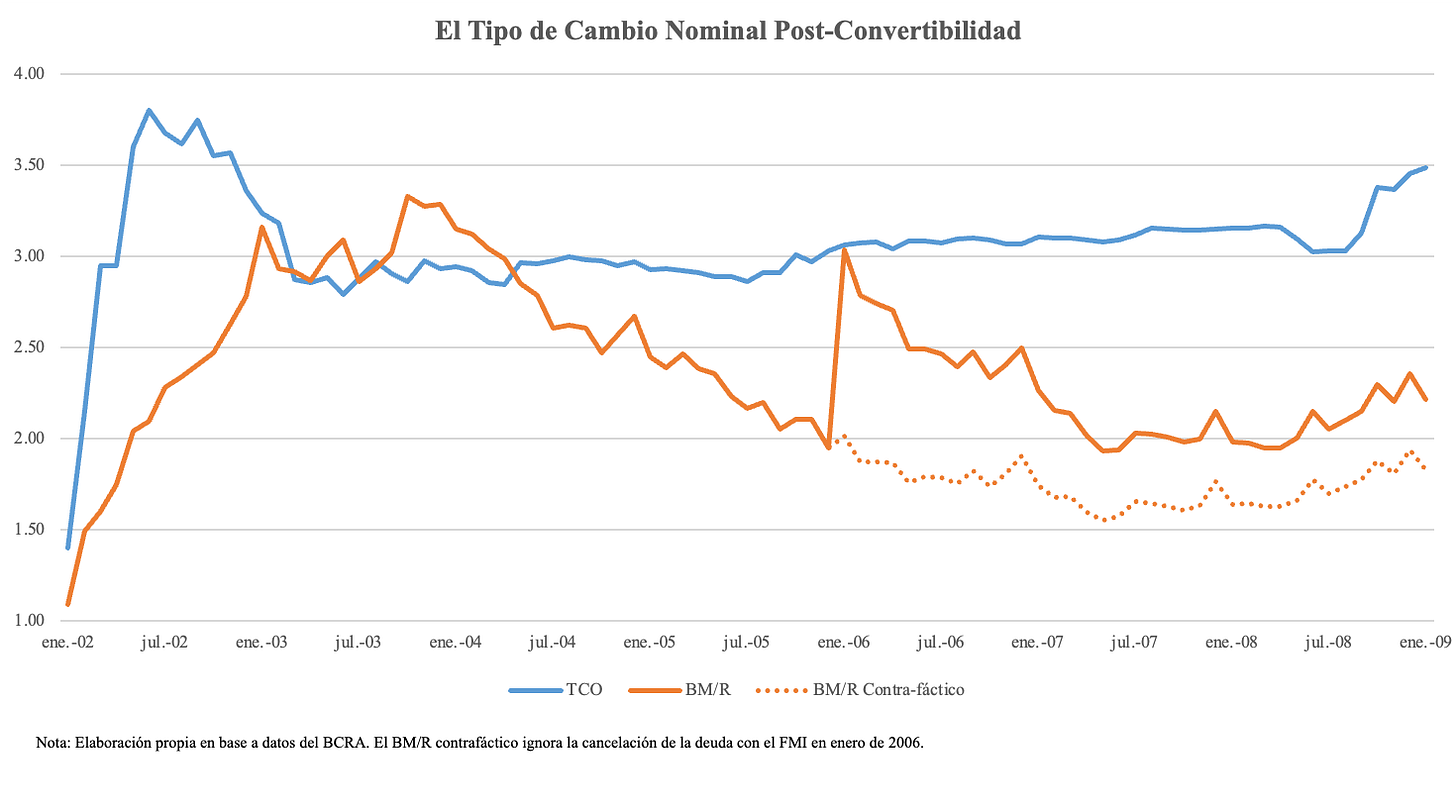

Tras la devaluación de 2002, el peso perdió rápidamente más del 70% de su valor. Pero el cociente base/reservas no cambió de forma proporcional. La clave fue el derrumbe de la demanda de pesos y la huida hacia el dólar, no una expansión masiva de la base. Esto se ve claramente en el gráfico siguiente. La línea azul muestra el tipo de cambio oficial (semi-libre) y la naranja el cociente BM/R entre 2002 y 2008. No hay identidad entre una y otra por todas las razones ya apuntadas. Señalo además que en enero de 2006 el presidente Kirchner usó casi US$10.000 millones en reservas del BCRA para cancelar la deuda con el FMI.

La insistencia en usar el cociente BM/R para estimar el tipo de cambio que supuestamente requeriría una dolarización oficial enturbia el debate y confunde a la opinión pública. Ese cociente no determina el valor de la moneda ni bajo el régimen actual ni bajo una dolarización oficial. En el mejor de los casos, indica cuánta cobertura tiene el pasivo monetario del banco central en un escenario de liquidación con nula probabilidad de ocurrencia; en el peor, se convierte en un argumento engañoso para desalentar una reforma imprescindible.

Una dolarización es un cambio de régimen institucional que redefine las expectativas, incentivos y comportamientos de los agentes económicos. Como tal, transforma completamente la demanda de dinero y la dinámica del tipo de cambio. Extrapolar las expectativas, incentivos y comportamientos bajo el régimen actual a una dolarización es otro error imperdonable para un economista profesional.

Conclusión: La dolarización es posible

La dolarización oficial es económicamente viable. No depende de un cociente entre algunas partidas del balance del BCRA, sino de una decisión política respaldada por un acuerdo lo más amplio posible. La dolarización es la “madre” de todas las reformas estructurales que impulsa y pretende impulsar el gobierno. Sin ella, todas resultarán inefectivas y fácilmente reversibles por un gobierno populista. La evidencia demuestra que la dolarización resiste el embate de los populistas. Véase lo que ocurrió en Ecuador con Correa.

Como he explicado en varios artículos en este blog, las objeciones son mayormente solucionables y sus beneficios son contundentes. Todo lo demás es ruido.

- 23 de junio, 2013

- 21 de abril, 2021

- 20 de enero, 2026

- 15 de marzo, 2020

Artículo de blog relacionados

- 18 de agosto, 2008

The Beacon Ciento cincuenta intelectuales conocidos del mundo de habla inglesa, la mayoría...

21 de julio, 2020- 11 de junio, 2022

La Opinión, Los Angeles Guatemala.- Cerca de 50.000 guatemaltecos viajan cada año a...

17 de abril, 2010