Liberalismo y juventud: Relación y posibilidad

La juventud se muestra como una etapa de profundos cambios en el ser

humano, período éste en que el individuo empieza a descubrir

conocimientos ignorados cuando infante. Decía Platón que la primera

virtud del filósofo es admirarse (thaumatzein, en griego)[1].

Ese admirarse de lo desconocido, abstraerse de lo cotidiano y penetrar

en el campo de lo metafísico, se desarrolla esencialmente en la

mocedad. Como resultado de este nuevo conocimiento, el individuo empieza

a generar, quizás por vez primera, una opinión sobre lo político, sobre

lo ideológico. Por consiguiente, no debería causar extrañeza saber que

gran parte de los filósofos iniciaron su carrera intelectual inspirados

en lecturas que hicieron en su adolescencia, como tampoco que la

mayoría de movimientos políticos encuentren en la juventud su mayor

bastión.

La relación del liberalismo y la juventud, sin embargo, no ha tenido

en la simpatía su mayor característica, sobre todo en los últimos años.

En la mayoría de universidades, institutos, grupos juveniles, en cambio,

la hegemonía del credo socialista es notoria. Indagar sobre las razones

de tal antipatía merece, pues, un análisis, y es lo que, con mucha

modestia, nos proponemos hacer.

Cuando Maurois decía que “Un joven de menos de 25 años que no sea socialista no tiene corazón, y uno mayor de 25 que sigue siéndolo no tiene cerebro”, se

nos revelaba el factor de quizás mayor importancia para el análisis: la

emocionalidad. Por lo general, el joven tiende a ser profundamente

emocional, y la más de las veces esa emocionalidad es traducida a su

pensamiento político. No obstante, aceptar la hipótesis de que el paso

del socialismo al liberalismo es significado de madurez produciría

generalizaciones desafortunadas. En cambio, existen razones para suponer

que la afición de los jóvenes por el ideario socialista se debe, en

mayor forma, a la estrategia política y comunicativa que han

desarrollado las personas que defienden esas ideas.

I. Del costo de ser liberal

Ser joven y a la vez ser liberal no es sencillo. Tener que tolerar

los vejámenes de quienes están seguros de que el “paraíso” comunista

llegará algún día se vuelve cotidiano. Es por eso que el joven liberal

se enfrenta, especialmente, a la ignorancia y a la mentira, vicios,

desgraciadamente, muy arraigados en nuestra sociedad; mira el mundo de

una forma rara, como si no entendiera por qué las sociedades tienden a

cometer absurdos, por qué los jóvenes todavía cobijan ideas que sólo han

generado pobreza y muerte[2].

Defender la Libertad desde la juventud tiene, por lo tanto, un costo,

uno muy alto. Razón tenía Mariano José de Larra cuando decía: “No se cogen truchas a bragas enjutas, y algo le ha de costar a uno ser liberal”. [3]

Los humanos tendemos a buscar certezas, y más en la juventud. Los jóvenes buscan su

verdad, la certeza de que sus paradigmas son correctos. No importa cuán

irracional y macabra pueda ser esa “verdad”. Y es que como dice

Unamuno: “la razón es social; la verdad (…) es completamente individual. La razón nos une y las verdades nos separan”.[4] Así,

cuando el joven más convencido esté de la pureza de sus motivos y de la

verdad de sus evangelios, tanto más se indignará al ver que sus

enseñanzas son rechazadas. Es seguro que un idealista impaciente

aumentará más su odio al ver la oposición y fracasos que sufre su anhelo

por acceder a la “felicidad” del mundo.[5]

Quizás por ello muchos jóvenes terminan integrando movimientos

extremistas, puesto que no cabe en ellos la incertidumbre, el

escepticismo; seguros están de sus ideales y de los medios para

alcanzarlos.

Si bien es cierto que la verdad o, mejor dicho, “las verdades” son

individuales y que, por consiguiente, son innumerables, también es

cierto que en los estados totalitarios el tratar de imponer una sola

verdad ha sido siempre un anhelo. Aquí radica la diferencia entre los

estados totalitarios y la democracia liberal. En ésta, el escepticismo

es la base, es la estructura. Todos tienen el derecho a pensar y creer

en lo que su libre arbitrio determine, siempre y cuando no le hagan daño

a nadie. En cambio, en un gobierno como la dictadura castrista la base

es una “verdad”, una certeza; la estructura misma del gobierno obedece a

los fines de la “revolución”, y todo aquél que pretenda cuestionar

esos sacramentos debe ser eliminado, de cualquier forma, ya que su

existencia sólo es un obstáculo para los fines que esa “verdad”

establece. Así pues, el liberal será siempre el obstáculo de cualquier

intento de violación a las libertades, es decir, óbice será de cualquier

sistema totalitario. Sin embargo, como la realidad demuestra, en cuanto

el liberal se pronuncia contra ciertas medidas demagógicas, que de

forma no expresa representan violación a las libertades, inmediatamente

lo acusan de “enemigo del pueblo”, mientras se vierten elogios y

alabanzas sobre demagogos que abogan por medidas que a todos gustan sin

comprender sus inevitables perjuicios.[6]

En síntesis, la complejidad de ser joven y liberal es obvia:

representa tener que enfrentarse contra la tiranía de lo absurdo, contra

los mitos de una sociedad, al parecer, inmunizada contra las

enseñanzas.

II. Mitos y buenas intenciones

En torno al liberalismo existen muchos mitos, innumerables.[7]

A juzgar por los ataques de sus opositores, los liberales son poco

menos que una pandilla de desalmados que profesan una perversa ideología

consagrada a la explotación de los hombres. Por eso decíamos que una de

las cosas que tiene que enfrentar el joven liberal (y todo liberal) es

la mentira.

El lenguaje tiene una influencia importantísima en la sociedad, y en

la medida en que utilicemos un lenguaje basado en teorías erróneas,

estaremos perpetuando el error. Por ello, Hayek dedicó especial

atención a la perversión del lenguaje[8],

y, verbigracia, denunció la existencia de lo que él llamaba

“palabras-comadreja”. Inspirado en un mito nórdico que le atribuye a la

comadreja succionar el contenido de un huevo sin quebrar su cáscara,

Hayek sostuvo que existían palabras capaces de succionar a otras por

completo su significado.“Neoliberal” o “justicia social” son claro

ejemplo de tal perversión.

No sólo Hayek se ha detenido a estudiar la influencia del lenguaje en

la sociedad. Ya Spinoza, en el apéndice a la Parte Primera de su Ethica more geométrico demonstrata,

explicaba con claridad meridiana que todas las mistificaciones, todos

los autoengaños en los cuales se hallan presos los hombres provienen de

uno solo: la presuposición de la finalidad. Tal engaño es comodísimo, se

halla inserto en nuestro mismo lenguaje; el lenguaje ayuda a

presuponerlo. Spinoza da un ejemplo sencillo pero inatacable. El ejemplo

es el de que “se dice que los pájaros tienen alas para volar; los hombres ojos para ver…”; pero, si se medita, en realidad lo único que se puede decir es que los pájaros vuelan porque tienen alas, no que los pájaros tengan alas para volar. Esto

quizás parezca no tener la menor relevancia. Sin embargo, lo que

Spinoza nos está diciendo es que, por ejemplo, suponer que la Historia

tiene una finalidad, que la actividad humana está orientada en función

de un progreso, lo que Hegel llamaba das Prinzip der Entwicklung —el principio de desarrollo—, es

una retórica inconsciente; lo cual, de facto, lo único que hace es

proyectar el deseo individual bajo un disfraz de realidad. Es aquí,

pues, donde radica la esencia del historicismo, del creer que la

sociedad está “históricamente” determinada hacia un fin.[9]

Pero no sólo el “inevitable” advenimiento del socialismo es un mito;

existen muchos otros, innumerables, como decíamos. Mencionaremos

algunos, los más conocidos.

Quizás el mito más arraigado en nuestra sociedad es lo que Mises llamaba El dogma de Montaigne,

esto es, la creencia de que toda ganancia supone, invariablemente, daño

para tercero; que nadie prospera si no es a costa ajena. Este mito, a

la luz del análisis, resulta ser completamente falso. En el ámbito de

una sociedad libre de interferencias, en modo alguno las ganancias del

empresario provocan el quebranto de otro. Se generan, en cambio, por

haber aliviado alguna molestia o necesidad a un tercero. Lo que

perjudica al enfermo es su molestia, no el médico que se la cura.[10]

La ley de hierro de los salarios se nos muestra también como

uno de esos mitos que circulan como proverbio de boca en boca. Esta

teoría nos dice que el salario del trabajador, bajo el capitalismo, no

podría exceder el monto que necesitaba como sustento de su vida para

servir a la empresa. Es más, en 1864, Marx, hablando frente a la

Asociación Internacional de Trabajadores, dijo que la creencia de que

los sindicatos pudieran mejorar las condiciones de la población

trabajadora era absolutamente un error. No conforme con lo dicho, Marx

calificó tal política como “conservadora” —obviamente, en un sentido

despectivo—. Ahora bien, si estudiamos la historia del mundo, nos

daremos cuenta de que no ha existido país capitalista, occidental, en

donde las condiciones de las masas no hayan mejorado en una forma sin

precedentes.[11]

Y así como los mitos antes mencionados, hay muchos otros que circulan

como si fueran la esencia misma de la filosofía. Buena parte del

paradigma marxista no es sino un tejido de falacias; pero es aquí

donde nace otro error: el creer que el socialismo, aun basado en

premisas erróneas, será mejor, más deseable, más “justo” que el

capitalismo. Así, este paradigma nos dice que la opinión de Marx sobre

el desarrollo histórico puede ser más o menos equivocada, y, a pesar de

eso, el sistema económico y político que intentó crear puede ser

exactamente tan deseable como sus adherentes lo suponen.[12] Así nacen, pues, las “buenas intenciones”.[13]

Por consiguiente, el joven socialista deja de ser un riguroso

“científico social” y pasa a ser un idealista comprometido con las

causas “justas”. El problema es que estos “idealistas” son peligrosos,

pues el tratar de que los propios criterios morales prevalezcan sobre el

parecer de los demás presupone, en la mayoría de casos, recurrir a la

fuerza.[14]

Y es que muchas de las personas que viven entregadas a la política

desconocen las teorías económicas, o, como también sucede, están

alimentados de teorías erróneas, como los impuestos progresivos, la

intervención monetaria, etc. De modo que de la misma forma que un orate

desconoce la ley de la gravedad y cree que lanzándose de un precipicio

puede aprender a volar, y luego al caer se mata, así también la

sociedad, guiada por la demagogia populista, puede lanzarse al vacío por

ignorar los principios económicos más elementales.[15]En efecto, no queda duda de que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones.

El desconocimiento, como también la mentira, han sido instrumentos

bastante usados por los tiranos en la historia. Una juventud ignorante

de lo mínimo sobre lo que se erige la democracia liberal (esto es, el

derecho a la vida, la libertad y a la propiedad) está condenada a

repetir carnicerías pretéritas. Y quién mejor para demostrar que la

ignorancia y la mentira pueden ser fuentes de opresión y violencia, que

uno de los mayores carniceros que la historia de la humanidad ha

conocido, Adolf Hitler. “Formaremos una juventud ante la cual el mundo temblará. Una juventud violenta, imperiosa, intrépida, cruel. (…) No quiero (para ella) ninguna instrucción intelectual. El saber no haría más que corromper a mis juventudes”, decía, soberbio, sobre sus planes de dominación.[16]

Se demuestra, entonces, por todo lo antes expuesto, lo dicho por Jean-François Revel: “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”.[17]

III. Intelectuales y cultura

No hay duda de que los intelectuales influyen en la juventud. No hay

quizás intelectual en la historia que no haya sido inspirado en su

juventud por otro intelectual. Es más, hay quienes dicen que la historia

de la filosofía no es más que un extenso pie de página a la obra de

Platón. Pero la influencia de los intelectuales no se reduce a un simple

legado de ideas, sino que, a través de la historia, también han

fomentado acciones políticas, unas buenas, y otras, malas y

sanguinarias. Razón tenía Popper cuando dijo: “Nosotros, los

intelectuales, desde hace milenios hemos ocasionado los más horribles

daños. La matanza en nombre de una idea, de un precepto, de una teoría:

ésta es nuestra obra, nuestro descubrimiento, el descubrimiento

de los intelectuales. Si dejáramos de incitar a las personas unas contra

otras -a menudo con las mejores intenciones-, sólo con eso se ganaría

mucho”.[18] Y

es que en todas las sociedades, cuando no en la mayoría, la opinión

pública es determinada por las clases intelectuales, los formadores de

opinión, dado que la mayoría de las personas no generan ni difunden

ideas y conceptos.[19]

Ahora bien; los intelectuales, sobre todo los dedicados a la

literatura o a la filosofía, también influyen en la cultura. Como no

debe sorprendernos, muchos de ellos tienen un marcado sesgo

anticapitalista [20],

lo que los mueve, como parece obvio, a defender el ideario

colectivista. Los motivos de ese anticapitalismo son muchos. Bertrand

de Jouvenel, por ejemplo, señalaba que una de las causas de ese

anticapitalismo es causado por la ignorancia, por el desconocimiento

teórico del proceso de mercado, y lo decía de una forma majestuosa: “Desde

el punto de vista subjetivo, es racional combatir contra los molinos de

viento, si se está plenamente convencido de que son gigantes malvados

que tienen prisioneras a encantadoras princesas”.[21]

Asimismo, hay jóvenes, obviamente influenciados por algunos

intelectuales, que consideran que capitalismo y cultura es una

paradoja. Así, por ejemplo, Honor Arundel decía que “El artista (bajo el capitalismo) se

percató de que él también era un simple productor y vendedor de

mercancías en una sociedad en la que no tenía mucha aplicación”.[22]

Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es que en el capitalismo las

oportunidades de desarrollo de nuevas ideas florecen, además de por la

libre iniciativa cultural, porque hay un mayor sustento para que los

artistas puedan dedicarse íntegramente a su trabajo artístico. Como se

demuestra al saber que Paul Gauguin hizo sus ahorros como agente

bursátil o que Charles Ives era un ejecutivo de seguros.

Queda claro, entonces, que entre el capitalismo y la cultura no

existe antagonismo alguno, que pueden, debido a la libertad, coexistir

sin ningún problema. Además, ese interés propio, ese individualismo

característico de las sociedades capitalistas termina generando más y

mejores obras artísticas. Y esto no es un invento, sino recordemos lo

que dijo Charles Chaplin cuando recogía el Oscar en 1972: “Entré en

esta industria por dinero y el arte nació a partir de ahí. Si hay gente

que se siente desilusionada por este comentario, no puedo hacer nada.

Ésta es la verdad”.[23]

IV. El liberalismo y la juventud como posibilidad

Al inicio planteamos la hipótesis de que el poco apoyo de los jóvenes

al liberalismo no se debía a causas naturales —de madurez—, sino a la

artificialidad de la propaganda política. En el desarrollo del presente

ensayo hemos analizado algunos puntos importantes relacionados al

liberalismo y la juventud. Asimismo, hemos comprobado cómo gran parte de

los mitos y los lugares comunes que mueven políticamente a los jóvenes

son falacias retóricas y demagogia barata. De modo que urge

preguntarnos: ¿Por qué, si todo lo antes expuesto es cierto, el

liberalismo no tiene tanto apoyo en la juventud? Y aquí, creemos, se

confirma la hipótesis que señala a la estrategia política y comunicativa

como factor fundamental en el poco apego de los jóvenes a las ideas de

la libertad.

Desde hace algunos años, los liberales hemos perdido la noción de lo

que es verdaderamente la política. Hemos confiado ciegamente en la

verdad intelectual como único argumento, ignorando que la política es

sobre todo emocionalidad, pasión. Hoy los liberales, al parecer, tenemos

ínfimas posibilidades en la participación política. El utilitarismo

tecnocrático, criticado con mucha razón por Rothbard[24],

ha terminado creando tan solo una doctrina de cifras en verde y de

líneas ascendentes, pero que no motivan en lo más mínimo a muchos

jóvenes.

En este sentido, una nueva (y mejor) relación entre el liberalismo y

la juventud sólo podría ser posible si se entiende que la emocionalidad

es un factor fundamental. Una propuesta que no divague en lo

tecnocrático pero que tampoco se pierda en lo utópico, un mensaje que

motive en la juventud no vacilar en oprimir un botón, si es que

existiera, para la abolición instantánea de todas la invasiones a la

libertad, marcaría el inicio para descubrir nuevos escenarios, para

crear nuevos episodios, ojala victoriosos, de una juventud luchando bajo

el estandarte de la libertad.

Quienes únicamente se solazan con la otrora estrecha relación entre

el liberalismo y la juventud ignoran que hoy ésta no es aquella que se

desarrolló en los tiempos de la revolución americana. No obstante,

quienes caen en el pesimismo, en el desencanto de creer que la juventud

estará condenada por siempre a la hegemonía socialista ignoran que una

juventud liberal es, felizmente, aún una posibilidad.

[1] García Morente. Lecciones Preliminares de Filosofía. México: Edit. Diana. S.A., 1958, p.17.

[2] Véase al respecto Courtois, Stephane. Packzowski, Andjrzej. Panne, Jean-Louis. Werth, Nicolas. El libro negro del comunismo. Buenos Aires: Ediciones B, 2010.

[3] De Larra, Mariano José. De un liberal de acá a un liberal de allá. En Vuelva usted mañana y otros artículos. España: Salvat Editores S.A., p. 141.

[4] De Unamuno, Miguel. Cómo hacer una novela. En La tía Tula. España: Salvat Editores S.A., 1969, p.150.

[5] Russell, Bertrand. Los Caminos de la Libertad. El Socialismo, el Anarquismo y el Sindicalismo. España: Ediciones Orbis S.A., 1982, pp. 20-21.

[6] Von Mises, Ludwig. Introducción al Liberalismo. En https://neoliberalismo.com/liberamises.html.

[7] Véase al respecto el ensayo de Murray Rothbard titulado: “Mito y verdad acerca del Liberalismo”. En https://www.miseshispano.org/2012/07/seis-mitos-sobre-el-libertarismo-2/.

[8] Véase La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo. Friedich von Hayek. Madrid, Unión Editorial, 2010, cap. Nuestro envenenado lenguaje.

[9] Véase al respecto. Popper, Karl. La miseria del Historicismo. Madrid:

Alianza Editorial S.A., 1973. Asimismo, véase la concepción de Ortega y

Gasset acerca de la determinación de la Historia. En José Ortega y Gasset. Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, Sexta Edición, 1966, Tomo IV, p.193.

[10] Von Mises, Ludwig. La Acción Humana. Tratado de Economía. Madrid: Unión Editorial (4.a Edición), 1980, pp. 967-968.

[11] Von Mises, Ludwig. Política Económica. Pensamientos para hoy y para el futuro (Seis conferencias dictadas en Buenos Aires en 1959). The Ludwig von Mises Institute, 2002, p.13.

[12] Russell, Bertrand. Op. Cit. p.52.

[13] “El

tema no es la intención de cualquier persona, sino las probables

consecuencias que de hecho ocurrirán. Cuando menos, debemos escoger

entre las alternativas verdaderamente disponibles y cuando escogemos

algo imposible de lograr, las desilusiones y los peligros que siguen no

son accidentales”. Thomas Sowell. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En https://www.neoliberalismo.com/Apuntes-CServidumbre.htm

[14] Véase Hayek, Friedrich. Camino de Servidumbre. Madrid: Alianza Editorial S. A., 2007.

[15] Huerta de Soto, Jesús. Lecturas de Economía Política. Madrid: Unión Editorial S.A. (2s. Edición), 2008, volumen II, p.50.

[16] Rauschning, Hermann. Hitler me dijo. Confidencias del Führer sobre sus planes de dominio del mundo. Madrid: Ediciones Atlas, 1946, pp. 172-173.

[17] Revel, Jean-François. El conocimiento Inútil. España: Editorial Planeta, 1989, p.7.

[18] Popper, Karl. Tolerancia y Responsabilidad Intelectual. Conferencia

pronunciada el 26 de mayo de 1981 en la Universidad de Tubinga y

repetida el 16 de marzo de 1982 en el Ciclo de Conversaciones sobre la

Tolerancia en la Universidad de Viena. El fragmento presente responde al

pronunciado en esta última universidad.

[19] Rothbard, Murray. Hacia una nueva Libertad. El manifiesto Libertario. Editorial Grito Sagrado, 2006, p.22.

[20] Véase al respecto Nozick, Robert ¿Por qué se oponen los intelectuales al capitalismo?, CEES (Tópicos de actualidad), Guatemala, 2005, número 925.

[21] En El Capitalismo y los Historiadores. Madrid: Unión Editorial S.A., 1973, p.93.

[22] Arundel, Honor. La Libertad en el Arte. México: Edit. Grijalbo, 1967, p.33.

[23] Citado por Albert Espuglas en La Comunicación en una sociedad Libre. Madrid: Instituto Juan de Mariana, 2008, p.189.

[24] Rothbard, Murray. Op. Cit, p.27.

Este ensayo recibió una mención honorífica en el concurso de ensayos

“Caminos de la libertad”.

- 15 de enero, 2026

- 14 de enero, 2026

- 16 de enero, 2026

Artículo de blog relacionados

Infobae Primer comienzo de clases luego de dos años de la mayor tragedia...

14 de marzo, 2022Por María Elena Salinas Diario Las Americas No fue una gran sorpresa. Los...

26 de septiembre, 2006El 26 de enero es el vigésimosexto día del año del Calendario Gregoriano....

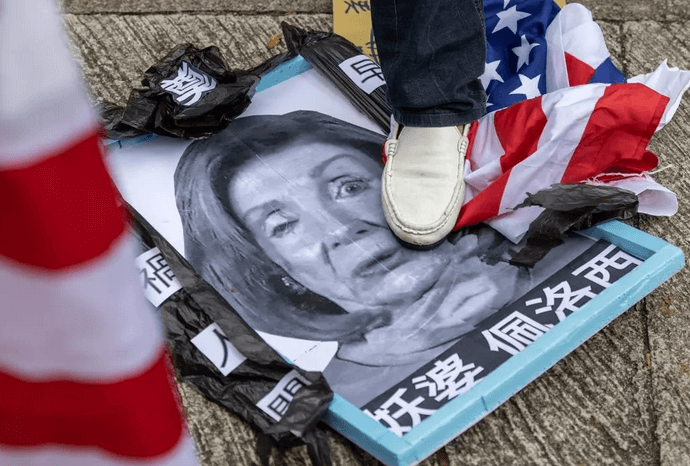

26 de enero, 2008Diario 26 Hace solo una semana, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de...

9 de agosto, 2022